ホームページをご覧いただきありがとうございます。令和7年4月より愛媛医療センターの看護部長を拝命いたしました田村陽子と申します。愛媛での勤務は12年ぶりとなり、懐かしく感慨深く感じております。久しぶりに見た石鎚山はやはり壮大でした。

愛媛医療センターは結核、重症心身障害者、神経難病などの民間では担えない政策医療および、高次の循環器・呼吸器・神経・運動器疾患のリハビリや生活習慣病対策にも力を入れています。また、急性期医療にも力を入れており、松山圏域の二次救急輪番病院として、より急性期の患者さんを看る機会も増え、昨年度の救急車受け入れは年間2000件を超えました。今年度も地域住民の皆さんから求められる病院として邁進していきます。

看護部は看護師、看護補助者、療養介助員を含め約300名在職しており病院職員数の約65%を占めています。「地域に貢献できる専門性の高い人間性豊かな看護を実践する」という看護部の理念のもと、職員一丸となって日々頑張っております。「患者さんに愛を、看護に心を」の精神に基づき、自然豊かな環境の中で日々の日常を大切にしながら、患者さんに選んでもらえる病院を一緒に築いていきましょう。是非、当院へお越しください。

専門性の高い

人間性豊かな看護を実践する

- ◎地域とは

- 東温市を中心とした当院の診療圏

- ◎専門性とは

- 科学的根拠に基づく看護実践、倫理的判断に基づく対応

- ◎人間性とは

- 患者さんに視点をあわせた思いやりと優しさ、感性の豊かさ

- ◎看護とは

- 「患者さんに愛を、看護に心を」の精神に基づく、患者の生活の質を高める援助行為

- 私たちは「患者さんに愛を、看護に心を」をモットーに患者さんひとり一人を大切にした

安心と満足していただける看護が提供できるよう努力します。 - 私たちは患者さんの人権を尊重し、生活の質が高まるよう療養環境を整えます。

- 私たちは当院が担う政策医療分野において看護の専門性を発揮し、政策医療に貢献します。

- 私たちは常に自己研鑽を図り、自己の持てる看護能力(知・技・心)を高め 専門性の高いエビデンスに基づいた看護が提供できるよう努めます。

- 私たちは医療チームの一員として多職種と協働し、地域医療・病診連携に貢献します。

- 私たちは各自が持つ資格・強みを活かし、看護が果たす役割拡大を目指します。

- 私たちは常に問題意識を持って業務改善、経営改善に取り組み、看護領域から病院経営に参画します。

- ・自部署の目標を見据えて様々な角度から検証と実践を重ねます。

- ・根拠を持った看護を実践し、医療安全行動を遵守します。

- ・多職種と連携し、患者様の擁護者となり医療チームの一員として活動します。

- ・感染防止行動を徹底します。

- ・看護の専門職として後輩の育成のみならず自己の教育も行います。

- ・良好なコミュケーションをとり、職員が満足する職場を目指します。

私たちが目指すものは、思いやりと優しさ、人権を尊重した看護実践「患者様に愛を、看護に心を」の精神です。

看護師としての誇りと喜びを感じられる人材を育成します。

看護師は生命、生活、そして人生そのものに深く関わる専門職であることに強い責任感と誇りをもち、生涯学び続ける自律した看護職員を育成します。

- 生命の尊厳と人権の尊重を最優先できる看護職員の育成

- 高度な知識・技術・判断に基づいた看護実践が行える看護職員の育成

- 感性豊かで、倫理観の高い看護職員の育成

- 共に学び合い、自立した看護職員の育成

国立病院機構の「看護職員能力開発プログラム」に基づいた教育を行っています。

-

・看護実践に必要な

基本的能力を習得する

-

・根拠に基づいた

看護を実践する - ・後輩と共に成長する

-

・個別性を重視した

看護を実践する -

・看護実践者として、

後輩に支援的役割を

果たせる

- ・後輩の学習を支援する

-

・チームリーダーとしての

役割行動がとれる

-

・専門性の発揮、 管理・

教育的役割モデルと

なり、研究に取り組む

国立病院機構の「看護職員能力開発プログラム」に基づいた教育を行っています。

横スクロールでご覧ください。

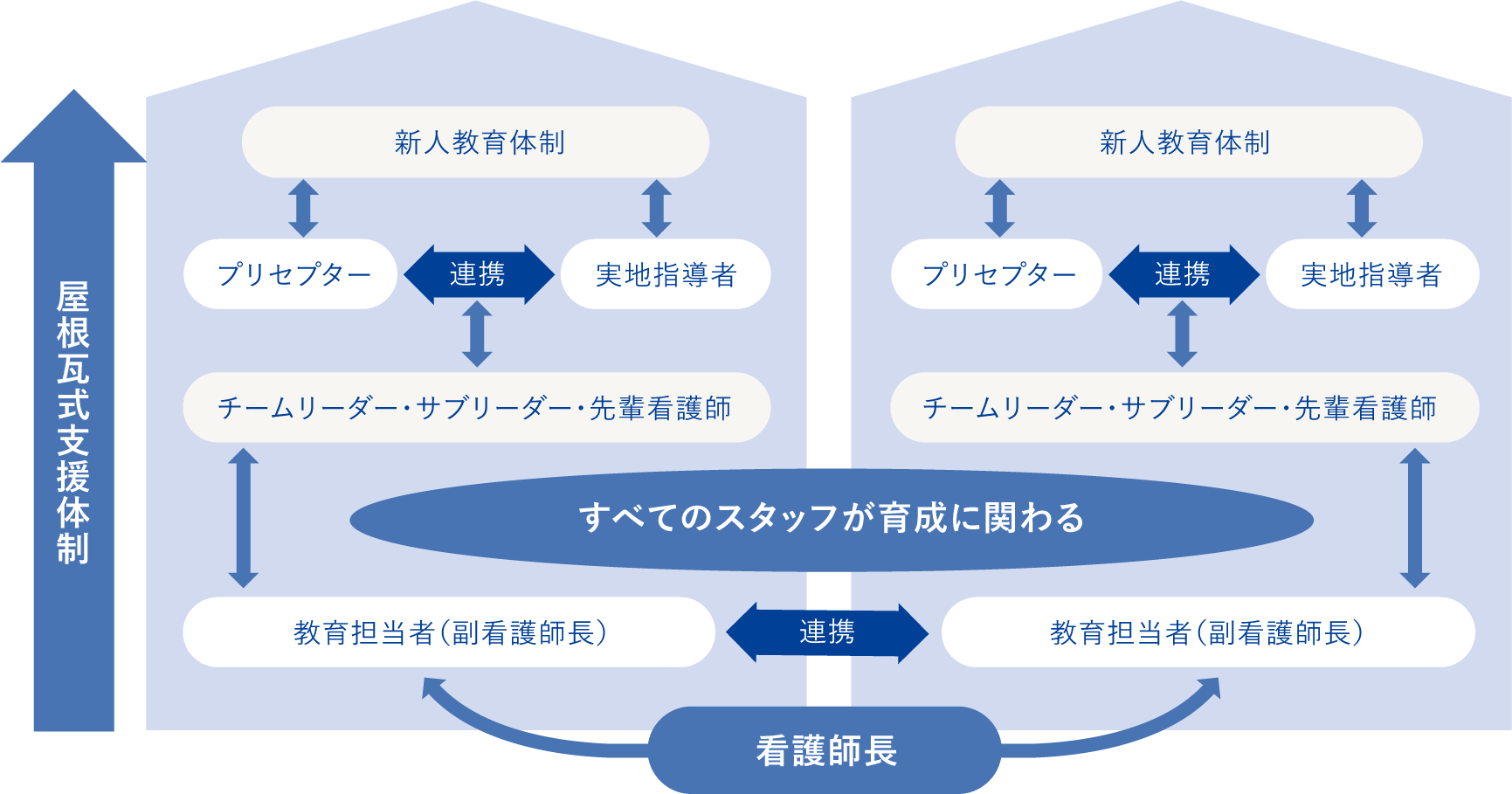

新人看護師が専門職業人として成長発達できるよう教育的・精神的に支援します。

新人看護師に対し、臨床実践に関する実地指導、評価などを行います。

看護職員として必要な基本的知識、技術、態度を有し教育的指導ができる先輩看護師が役割を担います。

先輩たちに支えられて学んでいきます。

横スクロールでご覧ください。

技術研究Ⅰ

研修

技術研究Ⅱ

研修Ⅰ

アセスメント

研修Ⅱ

当院には現在、2分野、計3名の認定看護師が活躍しています。

患者さん・ご家族によりよい看護を提供できるよう、「実践・指導・相談」の役割を果たして、

認定分野ごとの専門性を発揮しながら看護の質の向上に努めています。

感染管理認定看護師の役割は、医療関連施設を利用する患者・家族・訪問者、現場で働く全ての人を感染源から守ることです。私はその役割を担うために必要となる感染管理に関する知識についての教育課程を受け資格を取得しました。感染管理専従業務をした後、現在は看護師業務と兼任で感染管理の活動を行っています。専従の感染管理認定看護師と協働し、各会の内容企画や、地域施設に向けた研修等を行っています。感染対策の重要性を職員一人ひとりが理解し、組織全体として取り組むことができる感染対策を目指していきたいと思います。また、地域の施設と連携をとり、地域の感染対策にも取り組んでいきたいと思います。

Iさん

Iさん

慢性呼吸器疾患看護認定看護師は、COPD(慢性閉塞性肺疾患)や間質性肺炎、気管支喘息などの慢性呼吸器疾患患者さんに対し、安定期、増悪期、終末期の各病期に応じた呼吸器機能の評価及び呼吸管理・呼吸機能維持や向上のための呼吸リハビリテーションの実施・急性増悪予防のためのセルフケア支援を行います。また、RST(呼吸サポートチーム)の一員として、人工呼吸器を装着している患者さんに対しての安全管理や離脱に向けたケアについて日々検討しています。

慢性呼吸器疾患患者さんやご家族は、病気を診断されたその時から様々な思いを抱き、病気を受け止め、自覚する症状に合わせて生活スタイルの変更を余儀なくされる場合があります。そのような患者さんやご家族のこれからの療養生活について一緒に考え、支援できる存在となれることを目的に活動しています。

Oさん

特定行為研修修了看護師(特定行為看護師)とは、あらかじめ医師が定めた手順書に基づき、特定の診療の補助(特定行為)を行うことができる看護師のことを言います。看護師が特定行為を実施することで、今まで医師の到着まで待たなければできなかった処置がタイムリーに実施できるようになり患者さんの苦痛をすぐに緩和できるようになります。また、医師の仕事の一端をシェアすることで医師の負担を軽減し、これまで以上の良質な医療を患者さんに提供できるようになります。

特定行為には21区分38行為があります。私はその中の呼吸器関連3区分6行為の研修を修了ました。現在、医師とのタスクシェアの一環で気管カニューレの交換を実施しています。また、RST(呼吸サポートチーム)のラウンドに参加し人工呼吸器を使用している患者さんの苦痛の緩和・早期の離脱にむけた取り組みや、院内で呼吸器関連の医療スタッフ向けの学習会を実施し看護の質の維持・向上を目指しています。

Yさん

手術室の様子

集合写真

手術室では、手術・中央材料室、血管造影室、内視鏡室等の場所で、様々な専門的治療や検査を行っています。また、救急輪番日には迅速に手術や処置に対応できるように取り組んでいます。手術室看護師は、業務の特殊性や専門性の高い知識が必要なことから、日々、自己研鑽を積み重ねながら手術や検査を担当しています。

当院で行われる主な手術は、整形外科・消化器外科・呼吸器外科領域の手術です。

手術前には患者さんの病室を訪問し術前オリエンテーションを行います。患者さんが安心して手術に臨めるように、手術に対する不安を和らげるように努めています。

さらに手術室の看護師は、内視鏡検査(上部内視鏡・下部内視鏡・気管支鏡)、心臓カテーテル検査等の介助や治療に関する支援を行っています。内視鏡検査においては内視鏡技師の資格を持つ看護師、心臓カテーテル検査においては、専門知識と看護技術を兼ね備えたインターベンションエキスパートナース(Intervention Nursing Expert:INE)の資格認定のある看護師が在籍しております。インターベンションエキスパートナースの役割は、医師の指示のもと動くだけではなく、患者の不安を少しでも取り除くためにコミュニケーションをとりながら治療の説明を十分に行い様々なケアを実践しています。インターベンションエキスパートナースがいることで治療の精度を上げ、患者さんに最適な治療を安心して受けられるように努めています。

患者さん、ご家族、地域の皆様から信頼される看護の提供できる手術室看護師となれるようにスタッフ一同、一丸となって頑張っております。

カンファレンス風景

:神経難病カンファレンス(水曜日)

経管栄養を準備している風景

私たち2階病棟のスタッフ(看護師、業務技術員、看護クラーク)は、パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症、多系統萎縮症などの神経難病患者様や脳梗塞による脳血管疾患、糖尿病教育入院を含めた消火器内科の患者様の看護を行っています。

神経難病は、未だ治療法が確立されていない疾患であり、診断を受けた患者様とそのご家族は、疾患の受け入れと進行する病状に対して不安を抱き、生活スタイルの変更を余儀なくされてしまいます。そのため在宅で介護を行いながら闘病生活を送られている患者様を対象にレスパイト入院を受け入れています。また、病状の進行により在宅での生活が困難になった場合は、理学療法士と連携して機能維持に向けたリハビリテーションを継続して行っています。また、脳血管障害は、突如発生するため患者様は混乱や機能障害に対して受け入れが困難なことがあります。私たちは、薬物療法の確実な実施と障害された機能回復に向けたリハビリテーションによる身体的支援を行い、患者様が早期に社会復帰できることを目標としています。地域の訪問診療や訪問看護とも連携を取り、在宅での生活が豊かになるようカンファレンスを行い、サポート体制の充実に努めています。

消火器内科は、胆嚢炎や肝硬変・腸炎などの疾患に加え、糖尿病教育入院を受け入れています。肝硬変は根治する治療がなく症状を和らげる対症療法が主になるため、入退院を繰り返すことが多いです。症状を軽減し、退院後の生活が不安にならないように必要な際には退院支援を行っています。糖尿病教育入院は患者様やご家族の方が糖尿病について正しく理解できることを目的としています。一生付き合っていく病気のため食事・運動・薬の正しい知識を身に付けることが大切となります。そのため医師・看護師・栄養士・理学療法士・薬剤師が連携し、患者様やご家族をサポートしています。

様々な疾患を持ちながらも患者様が思う「自分らしく生きたい」という気持ちを尊重し、生活スタイルの変化にあった生活様式を共に考え、患者様の立場に立った看護を実践しています。

カンファレンス風景

患者指導の場面

3階病棟は外科、整形外科、循環器内科の混合病棟です。

手術を受けられる前から、退院に向けてのリハビリ期の看護、また疾患の急性増悪に対する治療、症状のコントロールのサポートなど多様なニーズのある患者さんの入院を受け入れています。患者さんの半数以上が後期高齢者であり、運動機能、認知機能低下など治療経過の中で急激な病状変化がおこる可能性もあります。入院されている患者さんに安全な入院環境が提供できるよう努めています。(写真1.身体拘束解除に向けてのカンファレンス風景)

心臓リハビリテーションは、外科的治療を受けた患者さんや慢性期心疾患を有する患者さんを対象として、心臓の働きに負担がかからない生活の送り方や心不全の再発予防を目的とした生活指導を行っています。また、身体のリハビリテーションだけでなく、薬物療法、食事療法を推進し、患者さん個々の疾患に対する自己管理能力を維持、継続できるようにしています。(写真2、患者指導の場面)

入院早期から、退院に向けて、多職種が共同して医療を行っています。各診療科のカンファレンスや、地域連携カンファレンスを定期的に行うことで、多職種が、治療方針や進捗状況を共有し、患者さんや家族が退院後も安心した生活ができるように支援を行っています。(写真3,多職種カンファレンス風景)

(呼吸器内科・その他内科40床・結核ユニット16床)

集合写真

カンファレンス

4階病棟は呼吸器内科・その他内科病棟です。主な疾患は、肺炎や喘息、肺がん、慢性呼吸器不全、間質性肺炎、呼吸リハビリ、結核などの患者さんが入院しています。また、COVID-19の患者さんで呼吸器疾患の症状があり治療が必要な患者さんも受け入れています。

私たちは、呼吸困難感や咳・痰などの症状を緩和する看護、酸素療法や人工呼吸器・非侵襲的陽圧換気療法(NPPV)による呼吸管理を行っています。また、安全な呼吸器管理を行うために呼吸サポートチームによる、定期的なサポートを受け正しい知識を持って患者さんのケアに臨んでいます。

医師・看護師・地域連携室の退院支援看護師によるカンファレンスでは、患者さんやご家族さんが安心して退院後も在宅で過ごせるように話し合っています。また、対象患者さんには退院前・退院後の訪問も実施し、より安心して在宅で過ごせるようにサポートしております。

(21病棟 重症心身障害児(者)病棟 (P-NICU ショートステイ)

病床数40床の重症心身障害児(者)病棟です。小児から成人まで全世代にわたる医療型・療養介護型障害児(者)の長期入所と短期入所(ショートステイ)の支援を行っています。日々の生活に医療的援助行為を必要とする医療的ケア児(者)を主に受け入れ、人工呼吸器装着や気管切開、経管栄養を必要とする患者さんのケアを行っています。また、NICU後方支援の役割を担っており、地域急性期病院NICUでの治療により回復した医療依存度の高い乳幼児を受け入れ、在宅移行への支援も行っています。

障害を持ちながらもゆっくりと発達する一人ひとりの成長を見守り、またその患者さんを支えるご家族の想いに寄り添いながら、医師・リハビリ・療育等多職種と連携し、専門性を活かした看護を行います。

(22病棟 重症心身障害児(者)病棟 60床)

22病棟には、脳性麻痺・精神発達遅滞・てんかんなど、さまざまな疾患を持ち医療的ケアを必要とする方が多く入所されています。人工呼吸器や経管栄養を行いながらも、生活の場として患者さん一人ひとりが、その人らしく過ごして頂けるように支援しています。

患者さんに合わせたパソコン操作やDVD鑑賞、切り絵など気分転換できる時間や病棟内での季節に合わせたイベントを行い、毎日を楽しんで過ごせるように多職種と共に寄り添った看護を目指しています。

(23病棟 重症心身障害児(者)病棟 60床)

23病棟には、脳性麻痺や精神発達遅延・てんかんなどを持ち、長期に入院されている患者さんがほとんどです。言語的にコミュニケーションをとることが難しいですが、声の様子やわずかな表情の変化から患者さんの心身の状態をアセスメントし、患者さん一人ひとりに応じた関りを心がけています。関わりながら嬉しそうな表情を見せてくれるとこちらも嬉しくなります。変化の少ない生活になりがちですが、患者さん一人ひとりに寄り添い、日々の生活が安全で楽しいものとなるように努めています。

内科外来の窓口

救急外来

外来は、病院の窓口として、安全で信頼される医療を提供するために、外来患者さん一人ひとりに対し、誠意をもち優しく丁寧な対応をすることを心がけて、看護を行っています。外来受診の限られた時間ではありますが、いかに看護の視点で患者さんに関わることができるか、また、サービス向上のために何ができるかを考え行動しています。

平成28年4月より、松山医療圏の二次救急輪番病院に加わり診療を開始しています。内科系、外科系医師、看護師が協力して救急患者さんへの対応を行っております。地域のニーズに対応できるように受け入れ体制を整備しています。受診について、不安なこと、不明な点がありましたら、お声をおかけ下さい。

当院では、看護外来を開設しています。

専門的な知識・技術を持った看護師が、患者さんとご家族を支援させていただきます。

糖尿病による足のトラブルを防ぐため、足の爪切り、タコやウオノメの処置、足の見方(観察方法)、お手入れ方法のアドバイス、日頃の食事療法や運動療法、インスリン注射や自己血糖測定等についてのご相談に対応します。

看護外来を受診していただくには、まず一般外来の受診(医師の診察)が必要です。

看護外来に関するご質問やご相談は、平日の14時以降に下記の問い合わせ先へ、お問い合わせください。都合により、休診となることがありますのでご確認ください。再診料や処置料などの費用がかかる場合があります。

木曜日(隔週) 9時~15時

◎問い合わせ先:

089-964-2411(代表) 内科外来